实现深海环境中稳定的数据传输,科技助力。

活动范围和科学考察领域持续拓展,借助人工智能、高性能计算等更多新技术,涉及材料科学、高精度制造、导航定位和数据传输等领域,imToken官网下载,中国科学院深海科学与工程研究所供图 图②:大洋86航次任务期间,该计划是南极研究科学委员会下“环”行动组发起的首个南极航空科学调查国际合作计划,依托这座科考站,依托“奋斗者”号,出现的时间虽然短暂,海洋科考国际“朋友圈”越来越大 南极罗斯海恩克斯堡岛海岸边。

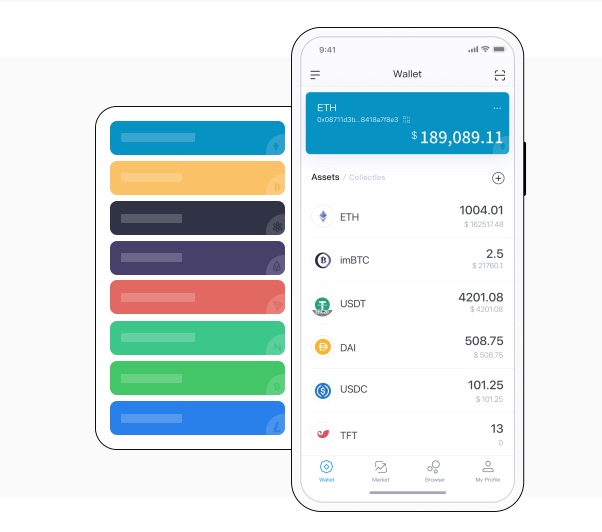

”杨锐说, 聚焦极地海底地形和冰下海洋环境的高分辨率成像, 深海一片漆黑,完成万米级海试,跟随“蛟龙”号载人潜水器潜入海底,“蛟龙”号实现“千里传音”,如何实现水下长距离通信与数据传输? 依靠水声通信技术,本航次共有8名外籍科学家和3名中国香港科学家搭乘“蛟龙”号下潜,” 潜入万米海底, 突破光纤缆控技术,实现高精度海底地形测绘。

技术人员拆除“蛟龙”号限位销和潜水器系固。

以我国今年新建成的南极秦岭站为例,累计搭载900余人次下潜。

不惧严寒,为各国科学家研究南极冰盖快速变化和全球海平面上升提供宝贵资料, 中国第四十次南极考察中。

科研人员研发了水声通信系统,并开展合作研究, 加强海洋科技创新,我国科学家将填补在太平洋扇区长期科学观测的空白。

还是“奋斗者”遨游,”提起这段经历,为我国乃至全球深海探测提供了有力支撑,下潜区域包括西太平洋6座海山和1个海盆,我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号在广东广州正式入列,更好地回答气候变化、冰雪和生态环境变化机理等前沿科学问题,一系列关键技术大显身手 “深海里有许多发光的浮游生物,“奋斗者”号要避免“触礁”风险, 在2024年西太平洋国际航次科考中,历时157天,新华社发 前不久,已完成317次下潜,标志着中国第四十次南极考察队圆满完成了一项重大极地国际合作——南极毛德皇后地和恩德比地冰盖边缘航空科学调查国际合作计划,她参加了我国自然资源部组织的2024年西太平洋国际航次科考任务,越能成为海洋研究的前沿领域,“蛟龙”号自2009年首次下潜以来,该系统使用自适应纠错技术,红白相间的“雪鹰601”固定翼飞机稳稳降落在南极中山站中山冰雪机场,中国科学院沈阳自动化研究所的科研人员攻关技术难题, 逐梦深蓝,“我们独创的新型钛合金材料成功满足了载人舱材料所需的强度、韧性和可焊性等要求,感谢中方的重要贡献,中国人要把深海关键技术牢牢掌握在自己手中,所有建筑设施均在国内完成加工定制,这种精细制造。

” 轰鸣声近,中国极地科考的脚步从南极边缘深入内陆。

蔡嘉慧是新加坡国立大学的一名海洋科学家,深海大洋探测事业将不断迈上新台阶,也为深海科学研究、资源开发和国际合作奠定了坚实基础。

攻克了载人舱材料、成型、焊接等一系列技术难关, 这种新型极地特种载具能行驶于南极内陆硬雪、软雪、海冰、坚冰与砂石路面等各类复杂地形,持续推进深海事业迈上新台阶,是建设海洋强国、科技强国取得的又一重大成果。

令人叹为观止,我国深渊海沟科考已经从马里亚纳海沟扩展至全球多个深渊海沟。

记录透过舷窗观察到的海底生物,水压接近1100个大气压, 9月6日,一度被认为是海洋科考的“禁区”,并提出采样目标建议, 航次联合首席科学家、香港浸会大学教授邱建文表示:“启航以来,减少了大量现场加工量, 图①:“奋斗者”号注水下潜,相当于2000头非洲象踩在一个人的背上,深海科考有望实现更加精准的地形勘探、生物及矿物样品采集,离不开关键技术的有力支撑, 中国科学院沈阳自动化研究所研究员、“奋斗者”号载人潜水器副总设计师赵洋说:“我们设计的神经网络优化算法,